18.2㎞ 옛길 따라 자연과 문화·역사 공존

서울 성곽 걷기 익숙한 풍경 속 숨어있어 걸음걸음 서울 재발견 4~5㎞씩 네 구간, 하루 한 코스씩 걸어야 ‘제맛’ 서울은 성곽도시다. 정교하게 축조된 돌성으로 완전히 둘러싸인 도시였다. 18.2㎞에 이르는 성곽의 3분의2 가량이 지금도 산줄기에, 주택가에, 빌딩 숲 사이에 그 흔적을 남기고 있다. 성곽 일부였던 4대문·4소문 이름이나, 북한산과 북악산, 북악산과 인왕산을 혼동하는 이들이 없지 않다. 전문가들은 “서울의 역사를 알려면 성곽을 따라 걸어보라”고 권한다. 서울성곽은 서울 도심에 남은 마지막 생태축이자 자연과 문화·역사가 공존하는 옛길이다. ...

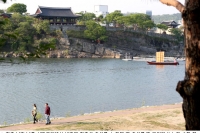

논개가 노닐던 길따라 풍류객들이 읊던 시따라

진주 남강과 진주성 대표 ‘글감’ 촉석루에 퇴계와 다산이 오른 이유는 강변길 대나무숲속 초록빛 바람 햇살 그리고 나 진주는 충절의 고장으로 불린다. 충절의 주무대는 남강변 진주성이다. 임진왜란 때 참혹한 전투가 벌어졌던 곳이다. 전투의 한복판에 김시민·김천일·최경회·고종후 등이 있고, 의기 논개가 있었다. 남강변 바위절벽 위 성 안엔 촉석루(矗石樓)가 솟을 듯이 앉아 있고, 성 밑 물가엔 논개가 적장을 안고 강물로 뛰어든 바위(의암)가 있다. 진주 역사문화의 핵심 진주성의 촉석문 앞에서 도심 걷기를 시작한다. 입장료 천원으로 보는 천년 전 모습 ...

"가지말아요 사람 구경 한 지 오래요"

폐가 즐비한 안마도 신기마을 외로움에 사무친 84살 할머니 영광군 안마도. 신기마을은 거의 폐촌 지경이다. 도로가의 집들 몇 채만 사람이 살고 마을은 대부분 빈집이다. 빈집들은 모두 염소와 닭들 차지다. 이 집도 빈집일까. 인기척 없는 마당에 들어섰다 돌아서려는데 사람 소리가 들린다. “가지 마시오. 나는 사람 구경 못하고 사요. 어서 들어오시오.” 백발의 할머니 한 분이 방문을 열고 나그네를 애타게 부른다. 할머니는 다리를 끌며 마루로 나오신다. “서러워 죽겄소. 이러고 살면 뭐 한다우. 아들 죽고 울고 다니다가 한 다리가 뿌러져버렸소.” 관절염...

막 걸러주는 무한 ‘정’, 밥이자 생활이며 문화

전주 막걸리 골목 골목마다 수십 집씩…나이 따라 친분 따라 ‘캬~’ 술맛에, 주모맛에, 사람맛에 한 잔…삶을 마신다 소주·맥주·양주·와인 바람에 밀려났던 서민의 술 막걸리가 재조명을 받고 있다. 약초 등 다양한 재료를 활용한 새로운 맛과 향을 지닌 막걸리가 잇따라 선보이고, 해외 수출도 늘고 있다. 최근 일본으로 수출돼 ‘웰빙 와인’으로 인기를 끌면서 일본인 관광객 중엔 한국의 ‘막꼬리집’을 여행코스로 택하는 이들도 많다고 한다. 막걸리는 10여가지의 필수 아미노산에, 단백질·식이섬유도 풍부한 훌륭한 술이다. 비빔밥, 한정식, 콩나물국밥과 모주. ...

40여년 전 그날 그 혁명가도 “이 망할 놈의 비!”

<12> 체 게바라와 고양이 허망한 죽음 초라한 흔적, 우울의 긴 그림자 이 외딴 곳에 한복가게? 보리차로 향수 달래 필자 황라연씨의 부득이한 사정으로 ‘남미 배낭여행’ 후속 연재는 9월 초께 다시 이어질 예정입니다. 황씨는 7월 중순께 유럽 배낭여행을 떠나 여행 중에 여행기를 컴퓨터로 보내왔습니다. 그러던 중 노트북을 떨어뜨려 망가져 쓸 수 없게 되었답니다. 8월 말 귀국하는대로 다시 독자 여러분을 찾아 뵙게될 거라고 알려왔습니다. 아쉽지만 그때를 기약하고 기대해 주십시오. (편집자) 드디어 여행의 동기 중 하나였던 체 게바라의 길(Ruta del ...

이리 돌면 이난영, 저리 돌면 게다짝 ‘시간여행’

목포 원도심 걷기 여행 ‘그야말로 옛날식 다방’에 앉아 낭만 ‘홀짝홀짝’ 점점이 눈물 자국…출출할 때쯤이면 먹자골목 목포는 신의주·부산으로 이어진 1, 2번 국도의 기점이다. 영산강을 통해 내륙 깊숙이 드나들던 뱃길의 길목이기도 하다. 목포란 이름 자체가 중요한 길목, 요충지를 뜻한다. 일찍부터 왜구들이 자주 설쳐대고, 세종 때 목포진(만호진)을 설치한 뒤 연산군 때 돌성을 쌓아 침입에 대비한 데서도 드러난다. 강제합병 뒤 일제는 기름진 호남평야 생산물들을 목포를 통해 제나라로 가져갔다. 호남선의 종착지이자 출발점인 목포역이 그 길목이었다. 거리...

해녀는 있는데 왜 ‘해남’은 없을까

제주의 87살 최고령 해녀에게 듣는 ‘해녀의 삶’ 바다에서 해산물 채취하는 일을 직업으로 가진 여자를 해녀라 한다. 그런데 해녀는 있는데 ‘해남’은 왜 없을까. 제주를 여행해 본 사람이면 한번쯤 품어봤을 의문이다. 해녀는 일본식 표현이고 원래는 잠수 또는 잠녀라 했다. 본디 잠수는 남녀 구분이 없었다. ‘해남’도 있었던 것이다. 전복을 따서 공물로 바치는 남자 잠수는 포작이라 했다. 제주 사람들은 대체로 어부나 잠수로 생을 이어 갔다. 잠수에 대한 관의 수탈이 극심했다. 16세기 후반에는 공납과 부역, 가혹한 세금 등쌀에 수많은 제주 남자들이 육...

반갑습니다. 한겨레신문 이병학 기자입니다.

반갑습니다. 한겨레신문 이병학 기자입니다.