미래의 소행성 충돌 위험에 대비하기 위해 실시한 인류 최초의 소행성 궤도 변경 실험에서 소행성에 충돌한 우주선이 궤도뿐 아니라 소행성의 모양까지 바꾼 것으로 나타났다.

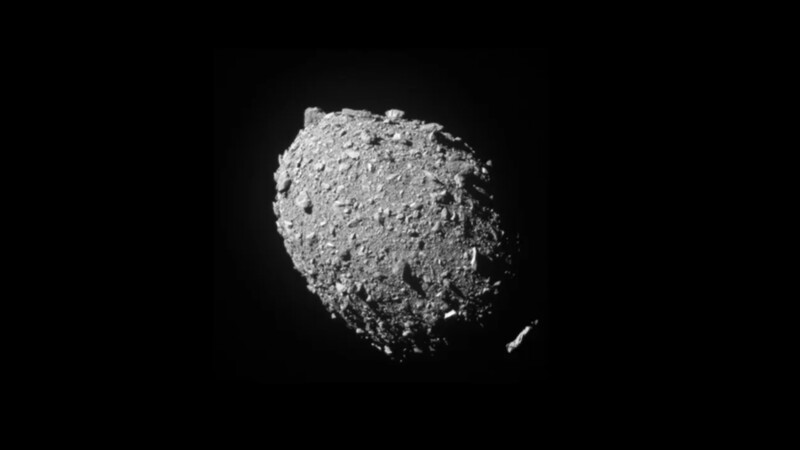

미 항공우주국(나사)은 2022년 9월26일 지구에서 1100만km 떨어진 우주에서 소행성 디모르포스에 다트(DART, ‘쌍소행성 궤도 변경 실험’의 영문 약자) 우주선을 초속 6.25㎞(시속 2만2530km)의 속도로 충돌시켰다. 디모르포스는 디디모스라는 더 큰 소행성을 1189m 거리에서 11시간 55분을 주기로 공전하는 너비 170m의 작은 소행성이다. 골프 카트 크기만한 다트 우주선은 소행성에 충돌할 당시 무게가 570kg이었다.

나사 제트추진연구소가 중심이 된 연구진은 우주선이 충돌한 결과 디모르포스가 디디모스를 공전하는 궤도가 변경돼 공전 주기가 33분15초 짧아졌을 뿐 아니라, 디모르포스의 전체적인 모양이 납작한 좌우 대칭형 공 모양에서 뒤틀린 수박과 비슷한 모양의 3축 타원체로 바뀌었다고 국제학술지 행성과학저널에 발표했다.

이번 연구는 다트 우주선이 현장에서 보내온 사진, 지구의 심우주네트워크(DSN) 레이더로 측정한 자료, 당시 전 세계 지상 망원경의 관측 자료를 종합해 정밀 추론한 결과다.

연구진은 또 우주선 충돌 여파로 두 소행성 사이의 평균 거리가 줄어드는 것과 동시에 디모르포스의 공전 궤도도 둥그런 모양에서 좀 더 길쭉한 형태로 바뀌었다는 걸 알아냈다.

디모르포스의 충돌 직후 공전 주기는 32분40초 단축된 11시간 22분37초였다. 그러나 이후 몇주에 걸쳐 디모르포스에서 계속해서 더 많은 물질이 우주로 방출되면서 소행성의 궤도 주기는 더 단축돼 11시간22분3초까지 짧아졌다. 이는 충돌 전보다 33분 15초 적은 것이다. 연구진은 이 계산 수치의 오차 범위는 1.5초 이내라고 밝혔다. 두 소행성의 평균 거리는 1152m로 이전보다 37m 가까워졌다.

직접 현장 확인할 우주선 10월 출발

이번 연구는 지난 2월 스위스 베른대가 중심이 된 국제 연구진이 국제학술지 ‘네이처 천문학’에 발표한 연구 결과와도 일치한다. 이 연구진은 우주선의 소행성 충돌 후 2시간 동안 확보한 데이터를 토대로 디모르포스가 받은 충격을 250번에 걸쳐 모의실험한 결과, 우주선은 디모르포스에 충돌구를 남기지 않고 대신 소행성의 전체적인 모양을 바꾸었을 가능성이 큰 것으로 나타났다고 밝혔다.

이는 디모르포스의 표면이 일반적인 소행성보다 무르기 때문으로 분석됐다. 연구진은 디모르포스는 쌍을 이루고 있는 디디모스에서 떨어져 나온 파편들이 중력에 의해 느슨하게 결합한 소행성일 가능성이 있다고 설명했다.

유럽우주국(ESA)은 올해 10월 소행성 궤도 변경 실험의 성과를 정확하게 평가하기 위한 헤라 우주선을 발사해, 소행성 충돌 후 어떤 일이 일어났는지 현장에서 직접 확인할 계획이다. 헤라는 2026년 말 이곳에 도착해 탑재한 고해상도 카메라와 두대의 큐브샛으로 두 천체에 어떤 변화가 있는지, 두 행성의 물질은 구체적으로 어떤 성분인지 살펴볼 예정이다.

*논문 정보

DOI 10.3847/PSJ/ad26e7

Orbital and Physical Characterization of Asteroid Dimorphos Following the DART Impact.

한겨레신문 선임기자. 미래의 창을 여는 흥미롭고 유용한 정보 곳간. 오늘 속에서 미래의 씨앗을 찾고, 선호하는 미래를 생각해봅니다. 광고, 비속어, 욕설 등이 포함된 댓글 등은 사양합니다.

한겨레신문 선임기자. 미래의 창을 여는 흥미롭고 유용한 정보 곳간. 오늘 속에서 미래의 씨앗을 찾고, 선호하는 미래를 생각해봅니다. 광고, 비속어, 욕설 등이 포함된 댓글 등은 사양합니다.