스스로 빛을 내며 밤하늘을 밝히는 별은 그 에너지를 다 써버린 뒤 어떻게 될까?

핵융합 연료를 소진한 별의 운명은 질량에 따라 크게 두 갈래로 나뉜다. 태양과 크기가 엇비슷하거나 조금 큰 별은 적색거성으로 부풀어올랐다가 응축하며 지구 만한 크기의 백색왜성으로 생을 마감한다. 태양 질량의 8배가 넘는 큰 별은 초신성 폭발을 일으키며 더욱 밝게 빛난 뒤 더욱 작은 중성자별이나 블랙홀을 남긴다. 폭발은 불과 몇시간만에 끝나지만 초신성은 몇달 동안 밝게 빛난다.

초신성 폭발 후 남은 별의 핵에 있는 원자핵과 전자가 중력붕괴의 힘에 의해 중성자로 바뀌면서 압축된 것이 중성자별이고, 여기서 더 압축되면 블랙홀이 된다. 중성자별의 밀도는 티스푼 하나 크기의 무게가 10억톤에 이른다.

핵 바깥쪽에서는 초신성 폭발로 발생한 엄청난 에너지가 무거운 원소를 만들어 우주에 흩뿌린다. 이 원소들은 훗날 별과 행성, 나아가 생명체의 구성 물질로 쓰인다.

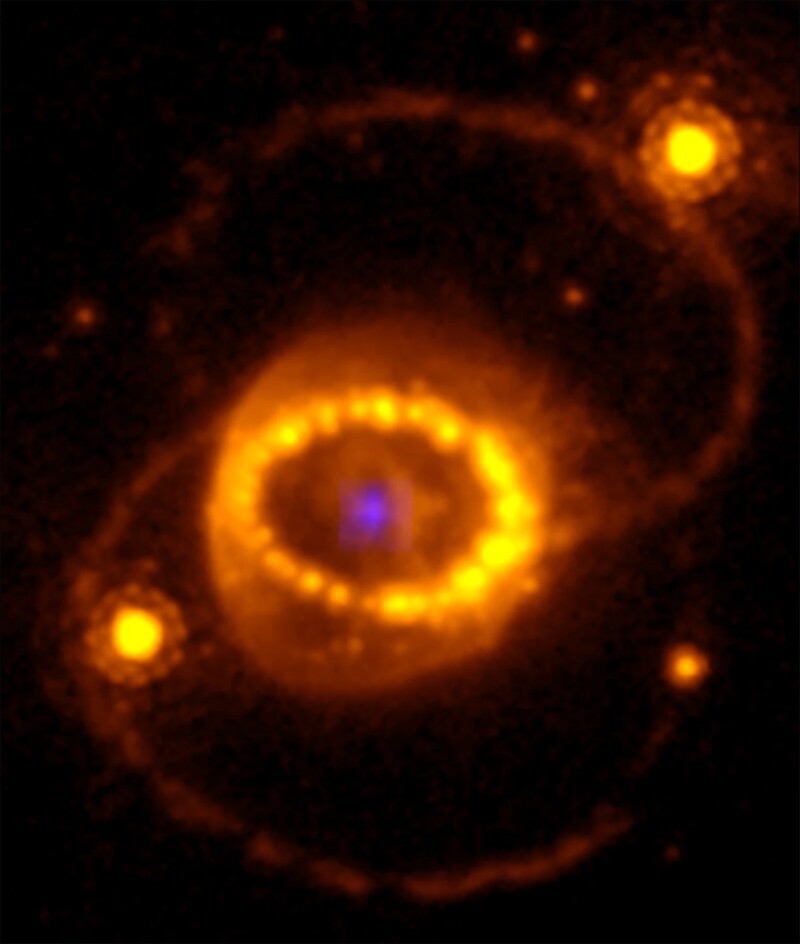

현재 초신성 가운데 가장 널리 알려진 것은 1987년 맨눈으로 볼 수 있을 정도로 강력한 빛을 내뿜었던 1987A다. 17세기에 처음이자 마지막으로 우리 은하에서 케플러 초신성을 발견한 이후 지난 400년 동안 관측된 것 중 가장 가깝고 가장 밝은 초신성이다.

16만8천광년 떨어진 이웃 대마젤란은하에서 초신성 1987A가 폭발하는 모습이 처음 관측된 때는 1987년 2월23일이었고, 초신성의 밝기가 최고조에 이른 때는 그해 5월이었다.

전 세계 3곳에 있는 중성미자 탐지기가 단 10초 동안 작동하며 뭔가 큰 일이 일어났다는 걸 알린 뒤 몇시간 지나 초신성이 밝게 빛나기 시작했다.

1000억도에서 100만도로 식어

이 초신성이 폭발한 자리엔 뭐가 남았을까?

이후 과학자들은 팽창하는 초신성 잔해 물질에서 중성자별이나 블랙홀의 증거를 찾아나섰지만 별다른 성과를 얻지 못했다. 지난 수십년간 과학자들에게 숙제로 남아 있던 이 질문의 답이 될 만한 직접적 증거가 나왔다.

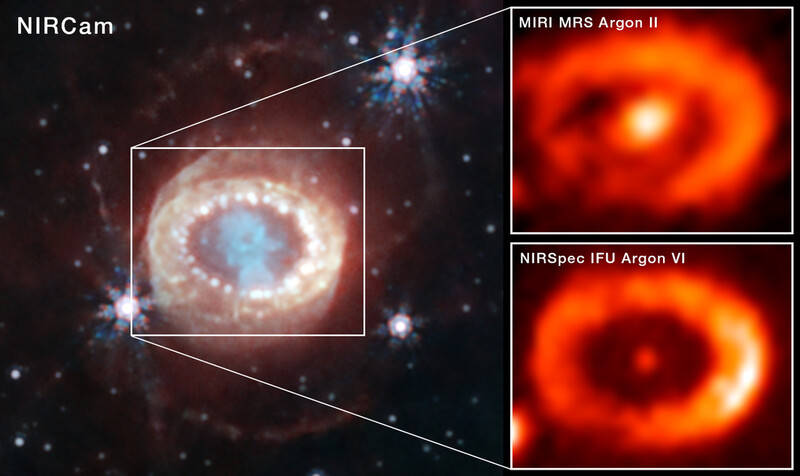

스웨덴 스톡홀름대가 중심이 된 국제 천문학자 그룹이 제임스웹우주망원경(JWST)을 이용해 ‘초신성 1987A’의 잔해를 관측한 결과, 이 초신성이 중성자별을 남겼다는 결정적 증거를 발견해 국제학술지 사이언스에 발표했다.

관측 성능이 아무리 강력한 제임스웹망원경이라 하더라도 잔해 뒤에 숨겨져 있는 중성자별을 직접 관측하기는 어렵다. 초신성 폭발로 분찰한 먼지와 가스가 주변을 온통 덮고 있어 안쪽을 들여다보기엔 역부족이기 때문이다.

대신 연구진이 관측 데이터에서 찾아낸 것은 중성자별처럼 강력한 에너지원에서나 방출될 수 있는 이온화된 아르곤과 황이었다. 이온화란 원자에서 전자가 일부 떨어져 나간 상태를 말한다. 연구진은 특히 후속 관측에서 18개의 전자 중 5개를 잃어버릴 정도로 강력한 이온화가 진행된 아르곤 원자를 발견했다. 연구진은 “이는 중심부에 중성자별이 있다는 강력한 증거”라고 밝혔다.

연구진은 2022년 7월 제임스웹망원경으로 초신성 1987A 폭발 지점을 9시간 동안 관측한 결과, 중성자별의 고에너지가 남긴 흔적을 찾아낼 수 있었다. 연구진은 37년 전 폭발 당시의 온도는 1000억도였으며 현재 중성자별의 표면은 약 100만도로 냉각된 것으로 추정했다.

연구진은 앞으로 초신성이 더욱 팽창해 먼지와 가스 층이 엷어지면 중성자별을 직접 관측할 수도 있을 것으로 기대했다.

*논문 정보

DOI: 10.1126/science.adj5796

Emission lines due to ionizing radiation from a compact object in the remnant of Supernova 1987A.

한겨레신문 선임기자. 미래의 창을 여는 흥미롭고 유용한 정보 곳간. 오늘 속에서 미래의 씨앗을 찾고, 선호하는 미래를 생각해봅니다. 광고, 비속어, 욕설 등이 포함된 댓글 등은 사양합니다.

한겨레신문 선임기자. 미래의 창을 여는 흥미롭고 유용한 정보 곳간. 오늘 속에서 미래의 씨앗을 찾고, 선호하는 미래를 생각해봅니다. 광고, 비속어, 욕설 등이 포함된 댓글 등은 사양합니다.